在 AI 大模型的浪潮里,苹果显然是那个迟到的学生。

11 月 4 日,苹果正式宣布了 Apple Intelligence 功能的繁体中文支持。但在过去两年,Siri 的「生成式 AI 化」几乎成了业界笑谈。从 WWDC24 的「即将升级」,到今年说的「明年上线」,Siri 的大模型重构计划一次次跳票。

Apple Intelligence 虽然过去一年都在稳步推进功能的上线以及更多语言(包括简体中文)和市场的支持,但功能丰富度和表现都不尽如人意。

就在很多人对 Siri 的未来逐渐失去耐心时,一条消息突然让局势变得微妙起来。根据彭博社知名记者 Mark Gurman 报道,苹果正与谷歌正在敲定一项为期多年的合作协议——苹果将每年支付约 10 亿美元,以获得谷歌 Gemini 大模型的使用权。

图片来源:谷歌

不同于此前在部分功能中引入可选的 ChatGPT,与 Gemini 的合作可能意味着,苹果将首次把外部大模型直接接入到 Siri 与 Apple Intelligence 的云端推理层,让 Siri 终于能做其他手机 AI 助手已经做了一年多的事。

对苹果而言,如果真的选择了 Gemini,这是一次权宜之计,但也是留给大模型团队的补课机会。但这可能不是一次寻常的技术授权,10 亿美元对苹果来说并不算贵,但关键在于苹果真正买来的东西,究竟是什么?

Gemini能否拯救苹果智能?

过去一年,谷歌在大模型可以说打了一场漂亮的翻身仗,不管是 Gemini 2.5 Pro 的强大推理表现,还是 Flash 高性价比,Veo 3 视频生成的引领,亦或是 Nano Banana 对 AI 生图、修图的颠覆,都证明了谷歌 AI 技术第一阵营的绝对实力。所以苹果如果选择 Gemini,并不会让人感到意外。

但让人意外的是,按照彭博与路透等媒体的报道,苹果和谷歌合作的核心,不是为 Siri 增添一个可选回答源,而是让 Gemini 成为 Apple Intelligence 的云端底座。

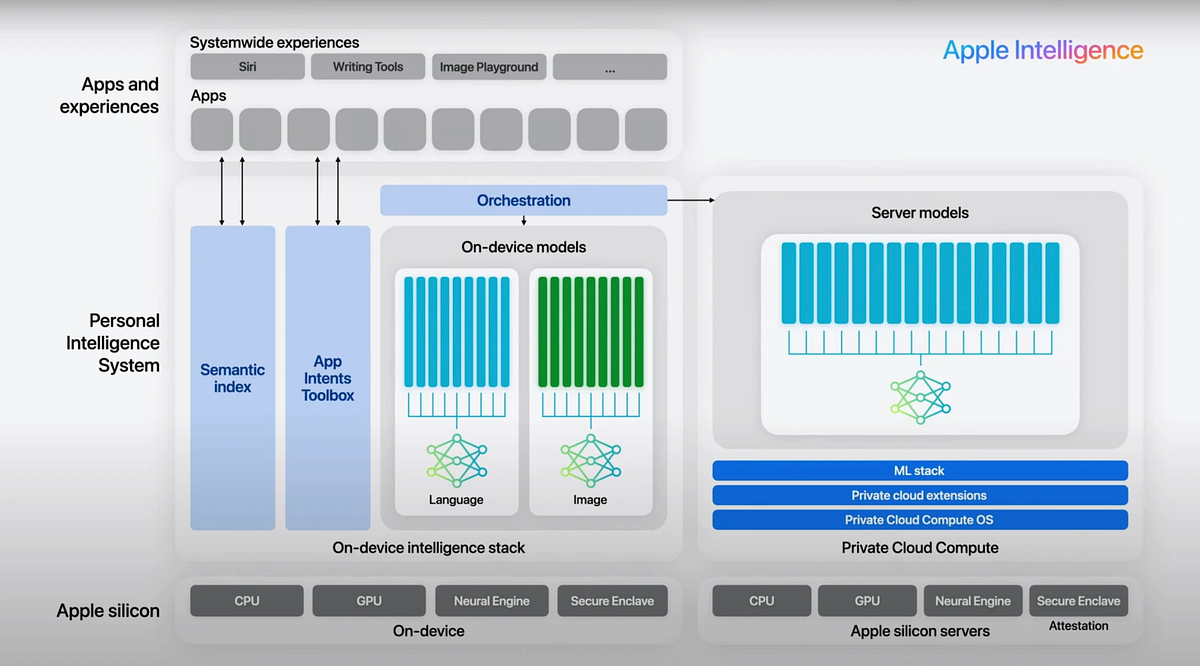

具体来说,当用户在 iPhone 上发出复杂请求,比如生成图像、总结长文档时,系统可能会直接调用云端 1.2 万亿参数的 Gemini 大模型,在苹果的 PCC 私有云计算服务器中完成推理。

简言之,Gemini 不再是外挂,更像是嵌入底层的「大脑」。这个变化不仅有机会让 Siri 彻底补齐短板,也可能重新定义苹果与谷歌的关系。

Gemini 修改生成,素材来自苹果,图片来源:雷科技

而对用户来说,这可能会是一次无痛的升级。过去的 ChatGPT 调用更像是额外选项,需要用户主动选择并确认。而一旦 Gemini 成为默认的云端推理层,AI 体验将更无缝、更统一。无论是语音生成、图像摘要还是跨应用任务,不管是 AI 功能还是 Siri 都可能在同一逻辑下完成,真正革新体验。

更重要的是,这一切仍将在苹果自建的 PCC 私有云计算服务器环境中运行,意味着用户数据不会离开苹果控制范围。换句话说,苹果希望「借脑不借心」,继续维持对用户隐私的保证和故事。

另一方面,经过一年多的验证,Apple Intelligence 在端侧的自研大模型足以支撑日常任务,但在更复杂的内容生成与多模态理解上,仍受限于模型体量与训练深度。Gemini 的加入可以在短期内显著提升 Siri 的响应复杂度,让苹果不必等自家云端大模型完全成熟后再开放体验。

某种意义上,这相当于一次止血,既能保住口碑,也能为苹果大模型团队赢得研发喘息空间。

当然对谷歌来说,这毫无疑问也是一次巨大扩张机会。即便是将 Gemini 作为设备底层模型的三星,实际能体验到完整 AI 能力的设备和潜在用户规模也远远比不上苹果,而且除了手机,苹果还有庞大的 iPad 和 Mac 用户。比起媒体报道中 10 亿美元的技术使用费,进入苹果生态的「长期座位」才是关键。

不过这件事对于国内苹果用户,显然没有直接影响,而据媒体此前报道,苹果在中国市场将采用百度文心大模型,可能还会引入阿里云的合作。但比较可惜的是,目前 Apple Intelligence 引入国内的时间表依然不清晰,库克的表态也仍然是「正在努力进入中国市场」。

但无论如何,这场「Gemini 计划」如果落地,意义已经超越了 Siri 自身。不同于部分功能引入 ChatGPT,它代表苹果在生成式 AI 战场上首次向外求援,也意味着 iPhone 的智能体验或许将迎来一次真正的跃迁。

只是,这一步如果走得太快,也让人不禁想问:苹果的智能,未来还有多少会是「自己造」的?

苹果智能“打铁还需自身硬”

10 亿美元对谷歌不重要,同样对苹果也不重要。事实上为了在 iPhone 将谷歌搜索设置为默认搜索引擎,谷歌每年要给苹果 200 亿美元。对苹果来说,钱从来不是问题,真正的问题在于——自研大模型的进展,是否还跟得上这场 AI 军备竞赛。

过去两年,苹果在 AI 上的节奏可谓「稳到让人着急」。Siri 团队经历了多次重组,据 The Information 等媒体多次报道,苹果内部存在方向摇摆与管理层分歧:一派主张渐进优化 Siri,另一派坚持彻底重构为大模型驱动。这种拉扯以及原团队的开发执行能力,都影响到了 Siri 的生成式 AI 化进程。

今年 7 月,苹果机器学习研究团队发布了一份技术报告,披露了苹果的两类自研模型。首先就是那套约 30 亿参数的端侧模型,针对 KV-cache 共享、量化感知训练等进行了优化;其次就是去年底就透露出的百亿级参数云端大模型,采用了目前主流的 Mixture of Experts(MoE)架构,计划将多专家路径与苹果的 PCC 私有云计算服务器深度结合,以提升推理效率与隐私安全。

PCC 架构,图片来源:苹果

相比之下,苹果的端侧模型明显进展更快,对基础任务的支持已经比较完善,同时还在今年 WWDC25 前后开放给了开发者,真正开始将端侧算力和模型释放给第三方应用,并且逐渐涌现出不少利用端侧模型的应用。但从目前来看,苹果的云侧模型距离大规模商用仍有不少距离。

在这种背景下,引援 Gemini 就显得既现实又急迫。它为苹果填上了关键的一块短板——复杂任务推理与多模态生成。从策略层面看,这也是苹果典型的路径:先引入最强的外部能力,稳住体验,再用时间慢慢完成自研替换。

正如当年的地图、芯片、相机模组,苹果往往会在外部成熟技术的基础上,逐步构建自己的闭环。

但问题在于,这一次的追赶难度前所未有。OpenAI、Anthropic、谷歌都在快速迭代,模型规模与生态反馈形成了正循环。苹果或许更擅长产品定义与集成体验,但面对超大规模的模型训练以及数据处理、利用,却很难说有多少优势。

或许,Gemini 的加入能让 Siri 和 Apple Intelligence 在短时间内弥补苹果在 AI 能力上的产品体验劣势,但能否让苹果抓住机会赶上 AI 终端甚至大模型的第一阵营?需要时间来回答。

写在最后

理想情况下,苹果当然可能借助引入 Gemini 争取来的时间完成模型上的赶超,但或许我们也应该承认另一种可能:苹果在云端大模型的竞争里,永远追不上第一阵营。

不是没钱、没算力,而是这场竞赛的节奏,已经不属于苹果的节奏。它擅长的是长线积累、体验打磨,而不是高频迭代和激进试错。

另一方面,如果有一天苹果放弃对自研云端模型的执着,选择构建一个第三方云端大模型生态和架构,自身把更多注意力都放回端侧模型,也未必是坏事。毕竟在端侧,苹果拥有最完整的芯片架构、最成熟的能效优化体系,以及最稳固的用户信任。

这也许就是苹果式 AI 的可能路径,不抢最前沿的风头,而是尽量让智能变得可靠、安全、可持续。

雷科技

雷科技