给手机贴膜这事儿,就应该不用我多啰嗦了吧。

总之,自从智能手机普及的那一刻起,贴膜基本上就是我国广大人民群众最喜闻乐见的事情。

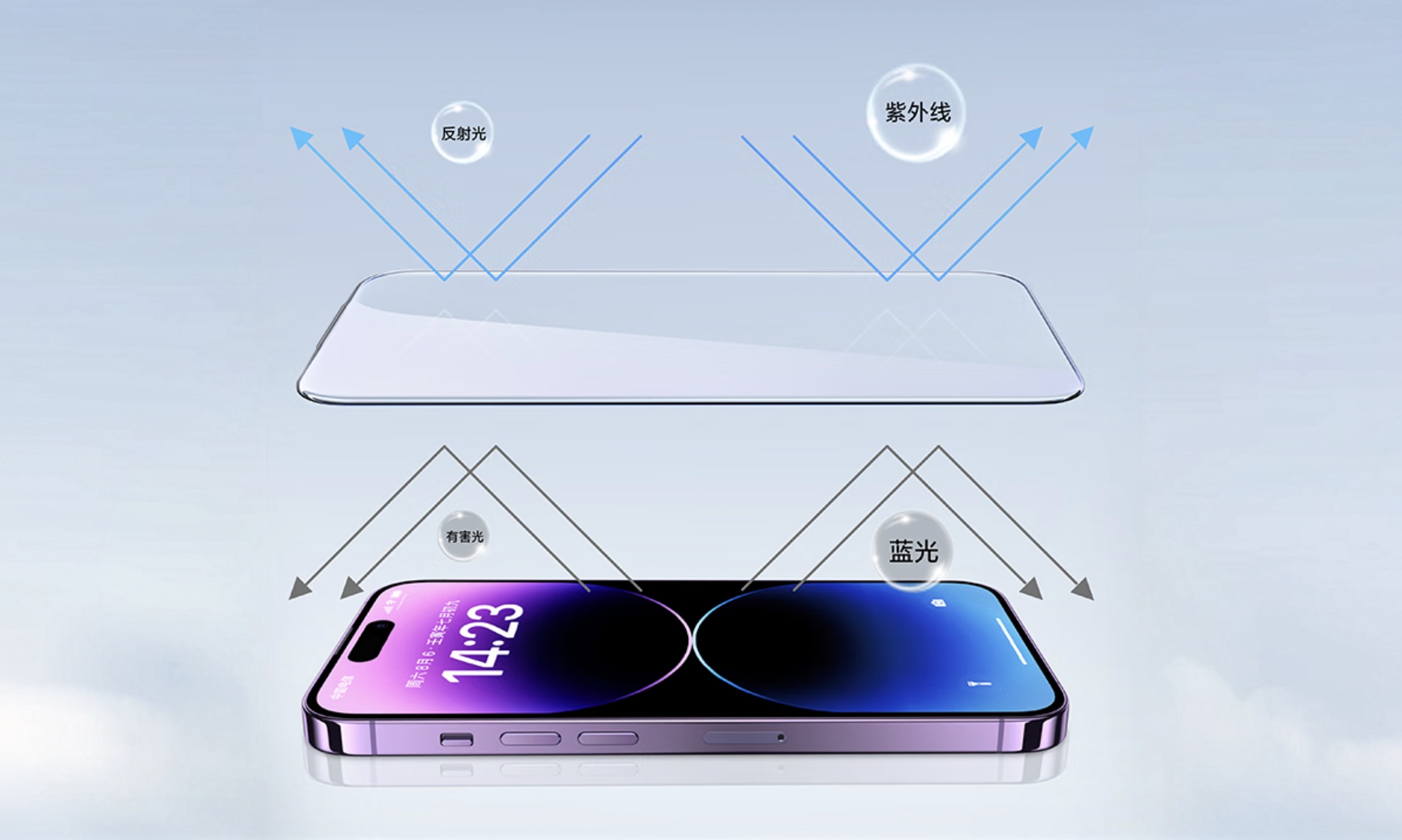

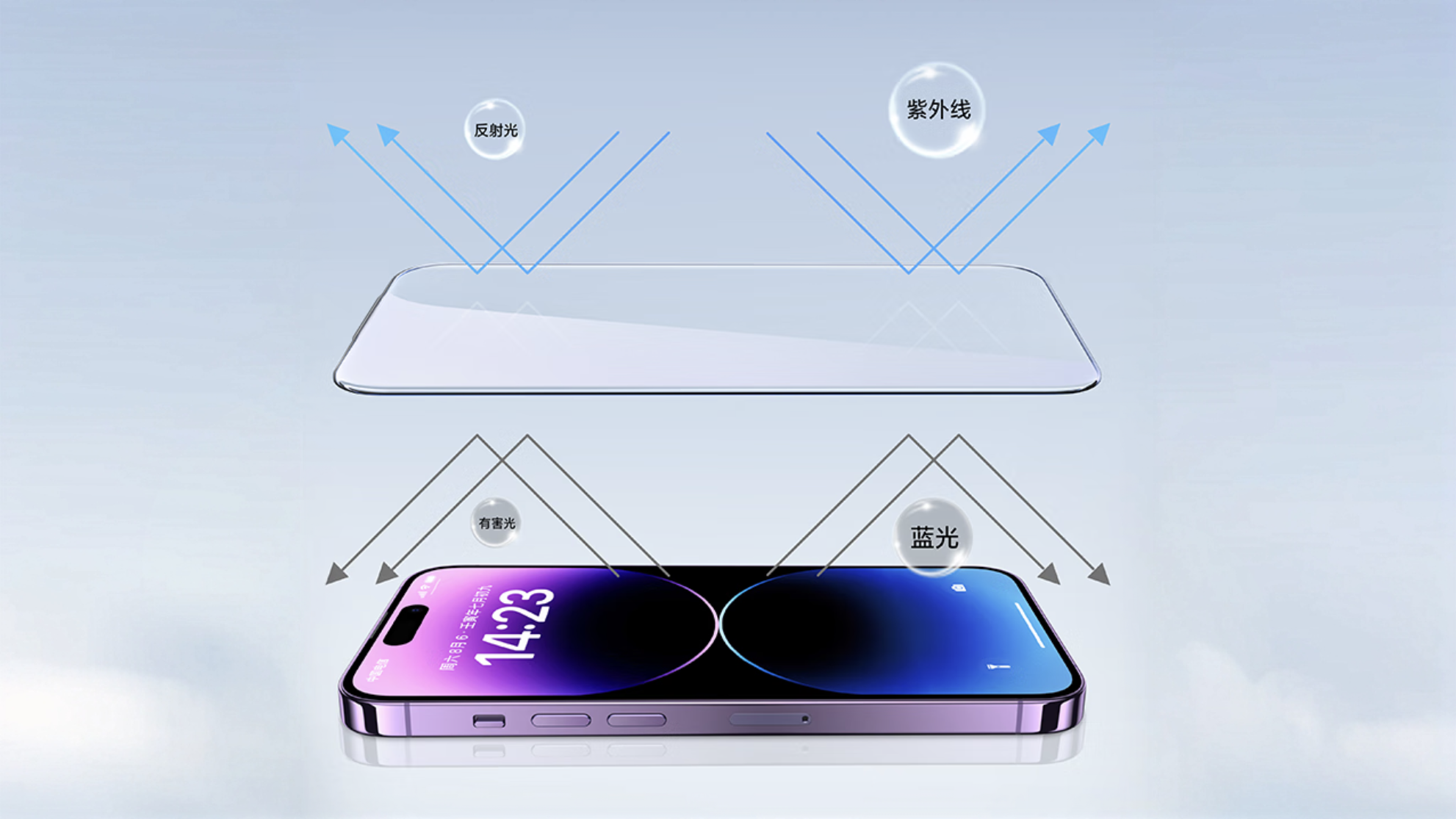

从软膜到硬膜,经典的超清膜和蓝光膜,再到之后细分的AR膜、抗摔膜、磨砂膜、水凝膜、雾面膜等等,为了保护我们的手机屏幕,大伙绝对可以说是煞费苦心,折腾得那叫一个起劲。

(图源:雷科技)

当然,大家对于贴膜的执念也养活了一大批做手机膜的商家。

这也导致目前市面上的贴膜产品,那叫一个鱼龙混杂,标着同一种卖点、甚至用着同一张图片的商品,价格差距可能达到10倍甚至以上,特别是最常见的蓝光膜,价格更是从5块到150块不等。

有意思的是,对这类产品来说,产品价格的鱼龙混杂可能只是最小的问题。

很多商家标出的所谓防蓝光手机贴膜,都宣称能“过滤有害蓝光”、“保护眼睛”。于是乎,消费者潜意识里就会觉得这样的贴膜可以防止手机屏幕里的蓝光,可以对我们的眼睛起到保护效果,让我们在深夜刷短视频、熬夜偷玩游戏的时候,多了一份心安理得。

但这张小小的贴膜,真的有那么神奇吗?这事儿的引爆点,还得从央视最近的一个调查说起。

防蓝光贴膜,效果不如保鲜膜?

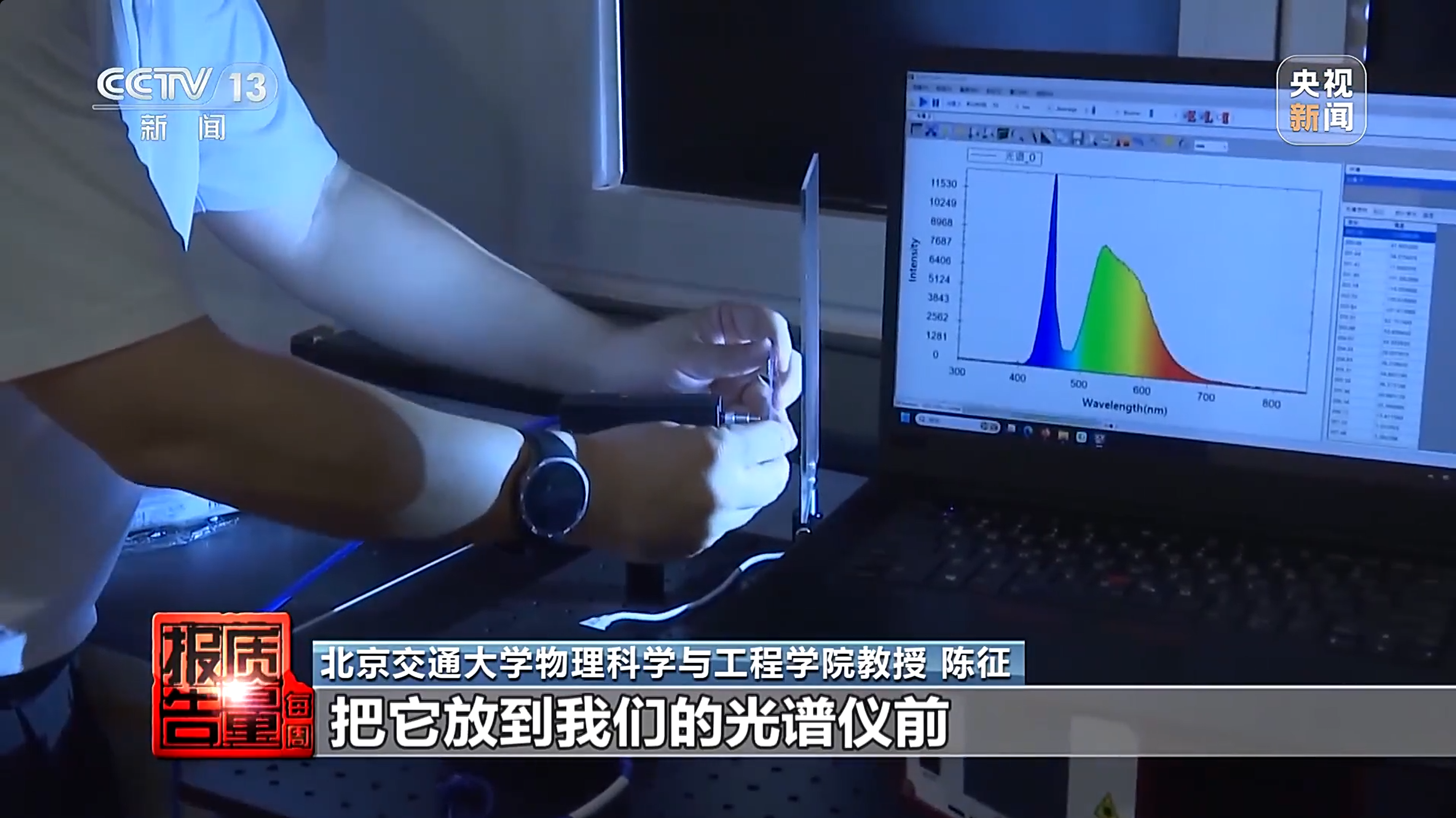

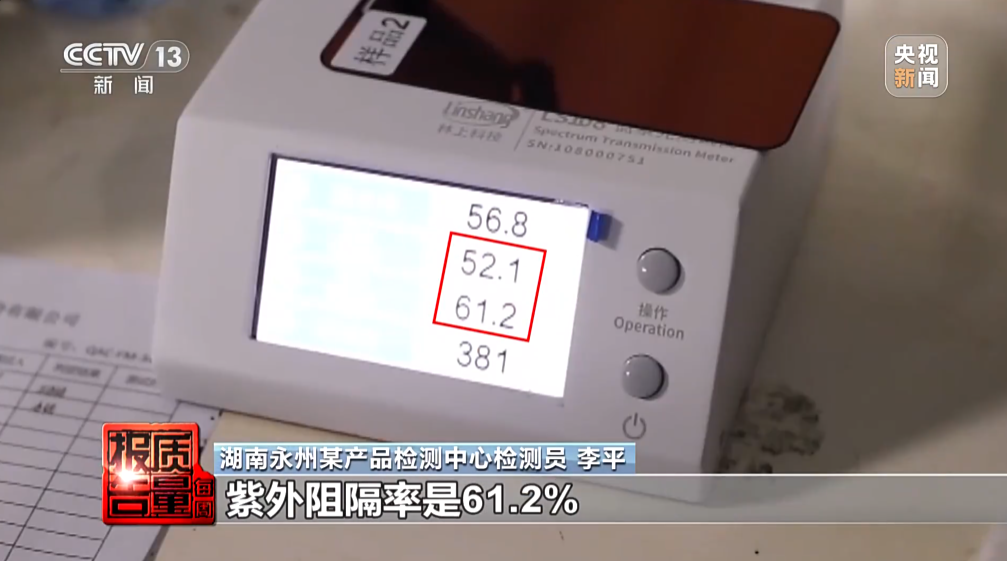

近日,央视新闻频道的一期节目将镜头对准了市面上热销的蓝光膜。

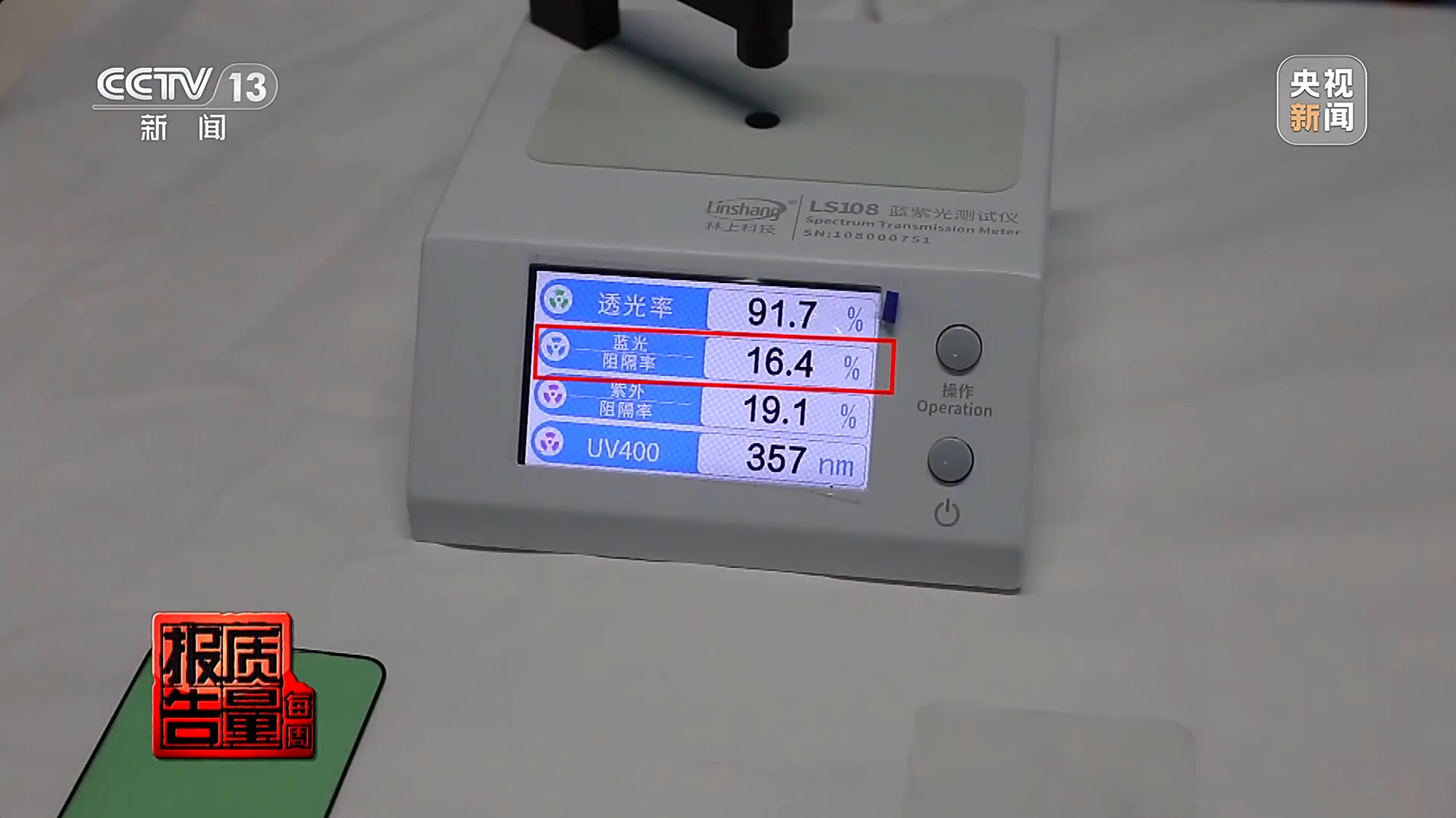

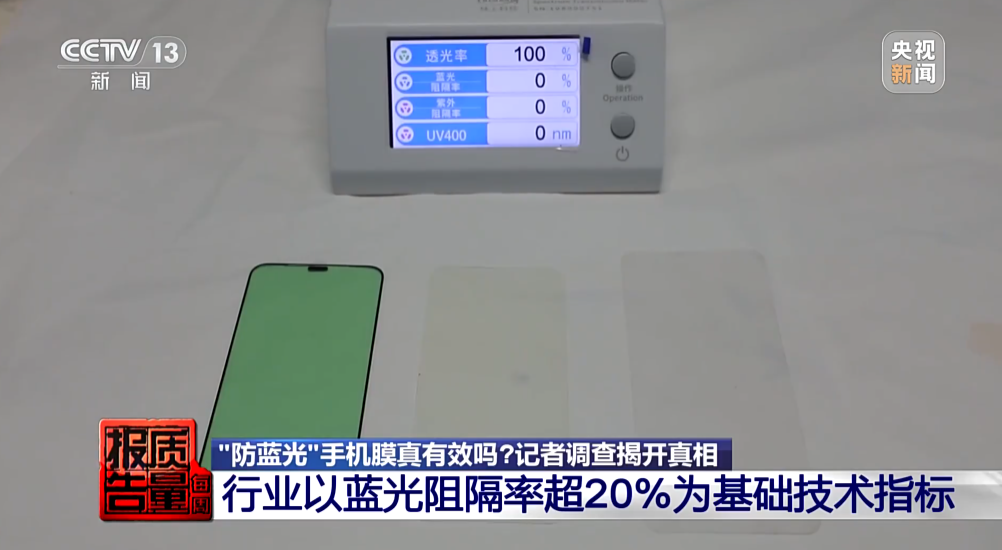

结果令人大跌眼镜,通过对比测试,有4款产品的蓝光阻隔率在0.1%到16.4%之间,另有5款蓝光阻隔率在约40%到50%之间,但是距离商家在产品页面上信誓旦旦宣称的“90%以上蓝光阻隔率”依然存在明显差距。

(图源:央视新闻)

这还不算完,为了进行效果对比,节目组还测试了我们日常生活中随处可见的家用保鲜膜。

测试结果显示,部分所谓的“高科技”蓝光膜,其蓝光过滤效果竟然与一层薄薄的保鲜膜相差无几,这些产品唯一的优势,就是它们至少会比保鲜膜更硬一些,适合贴在手机上做保护。

换句话说,这玩意儿根本就是个智商税。

(图源:央视新闻)

这段报道在社交平台引发了不少消费者的讨论。许多人恍然大悟,开始翻看自己的订单,回忆当初购买时被哪些天花乱坠的宣传语所打动。

然而,这并不影响同类产品的泛滥,根据小雷在主流电商平台上的观察,“防蓝光”几乎成了每一个店家都会随口提到的卖点,除了比较标准的“过滤有害光”,就连什么“科技护眼”、“稀土护眼”的说法都给挂上了。

甚至可以说,大部分贴膜都会试着和护眼搭上关系。

(图源:京东)

至于价格?京东最便宜的只要4.9元,PDD甚至还能做到更低。

我简单选取了其中一款销量超过8万的产品,这款产品号称90%防蓝光,售价仅需13.8元,还是一次两张。

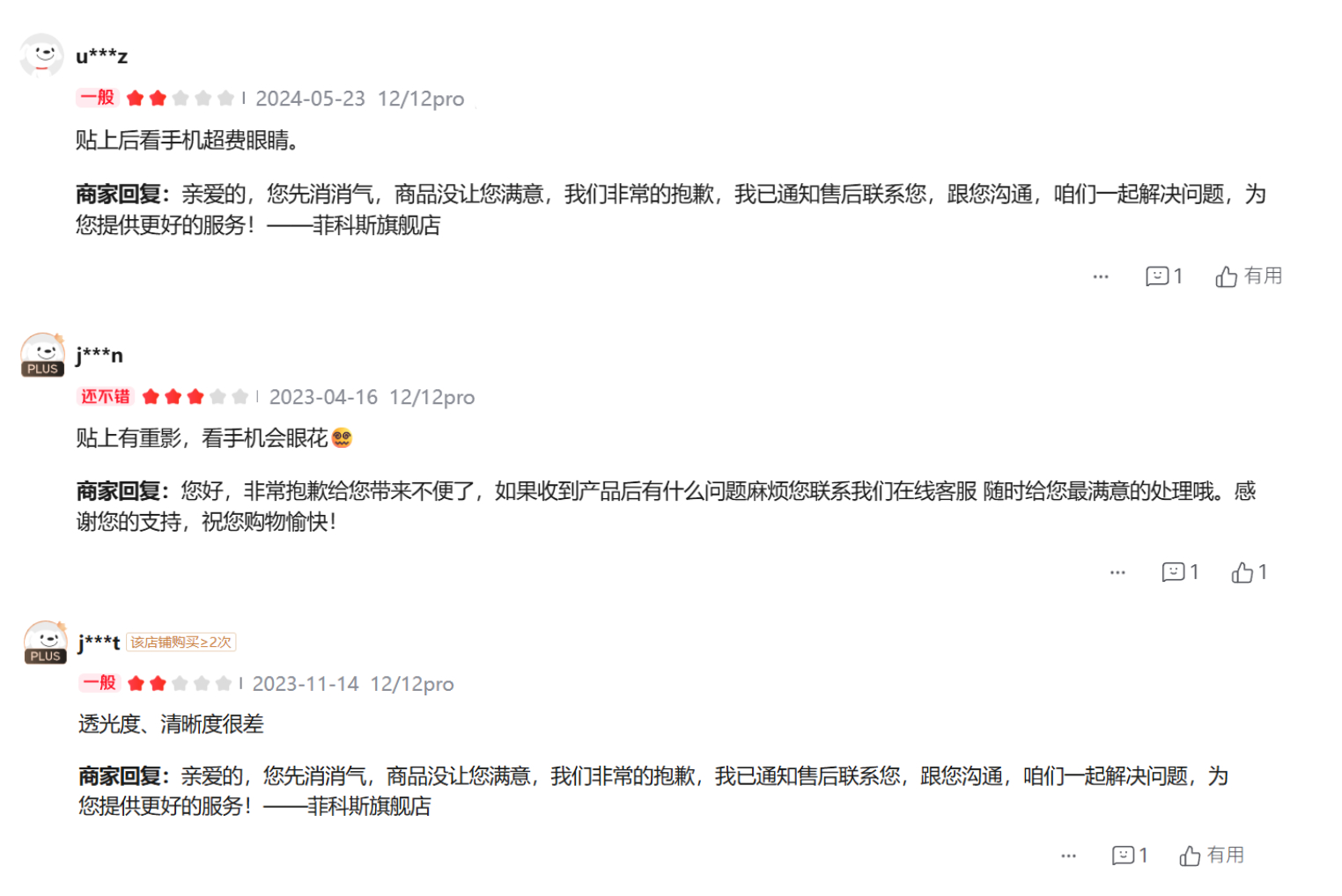

至于产品评价就不是很理想了,

为什么会出现这种情况呢?

在我看来,这是因为人的肉眼几乎无法判断出蓝光而导致的,比起很多人无法感知的视觉疲劳,显示效果上的折损显然更加容易被察觉,而且目前手机蓝光膜没有强制性国家标准,这也使得越来越多的厂商在“防蓝光”上滥竽充数。

问题来了,既然肉眼难以感知,莫非防蓝光这件事从头到尾就是一场空吗?

就算真能防蓝光,恐怕也是智商税

从技术来讲,手机屏幕发出的光线中,确实包含波长在400nm-500nm之间的蓝光。其中,波长较短、能量较高的那部分(约415nm-455nm),被认为长时间、高强度照射下可能对视网膜造成潜在损伤,并影响褪黑素分泌,干扰睡眠。

蓝光膜的初衷,正是为了“狙击”这部分有害蓝光。

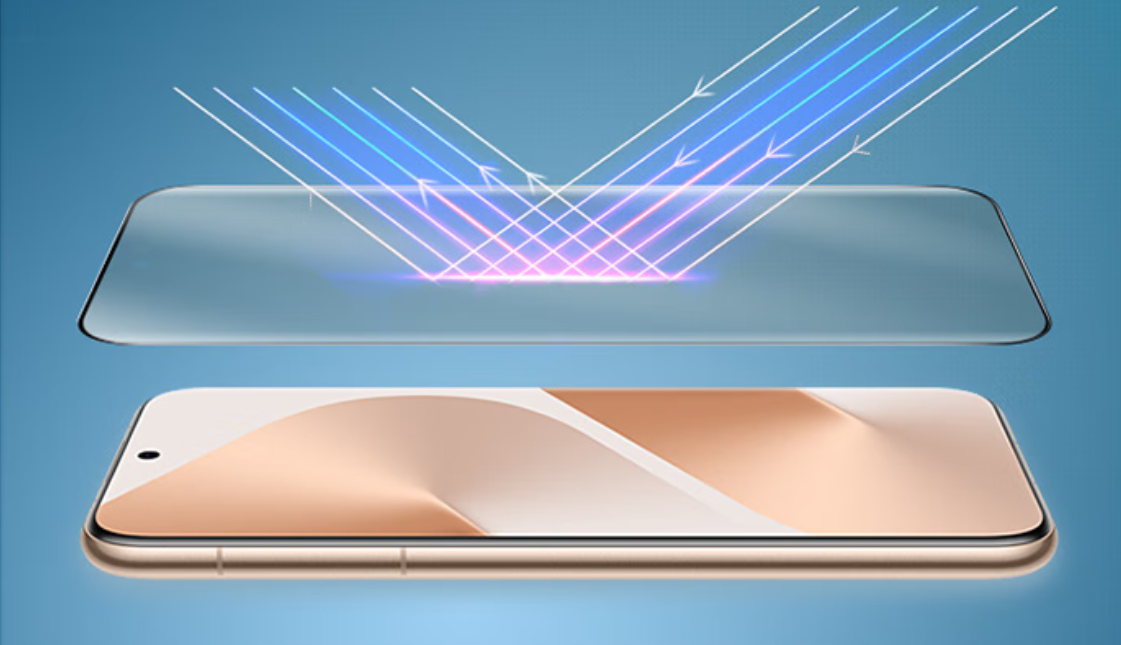

市面上的产品要实现这个目标,基本就两条路。

第一种路子比较直接,就是在做膜的材料里掺点能吸收蓝光的特殊物质,这叫吸收技术。光线过来,有害的那部分蓝光就被它吸收了,然后因为蓝光的互补色是黄色,所以这种膜本身或者贴在白色屏幕上,看起来就会有点发黄,道理就在这。

(图源:央视新闻)

事实上,就算你买到的是技术达标的真货,它也有个天生的矛盾解决不了。

而且,很多蓝光膜为了达到效果,会牺牲透光率,屏幕会变暗。为了看清,你可能下意识地就把手机亮度调高了。这么一来,不仅更费电,眼睛反而要花更大的力气去看,更容易累。

(图源:央视新闻)

换句话说,厂商这不就是单纯阻隔了50%的屏幕光吗?

护眼关键不在膜,在于你的习惯

事实上,荣耀、小米、OPPO这些大厂,早就不是在谈贴膜了,他们是在屏幕技术上真金白银地砸钱。荣耀搞出了“绿洲护眼”,小米有“青山护眼”,OPPO更是号称要在这个领域投入了超过十个亿。

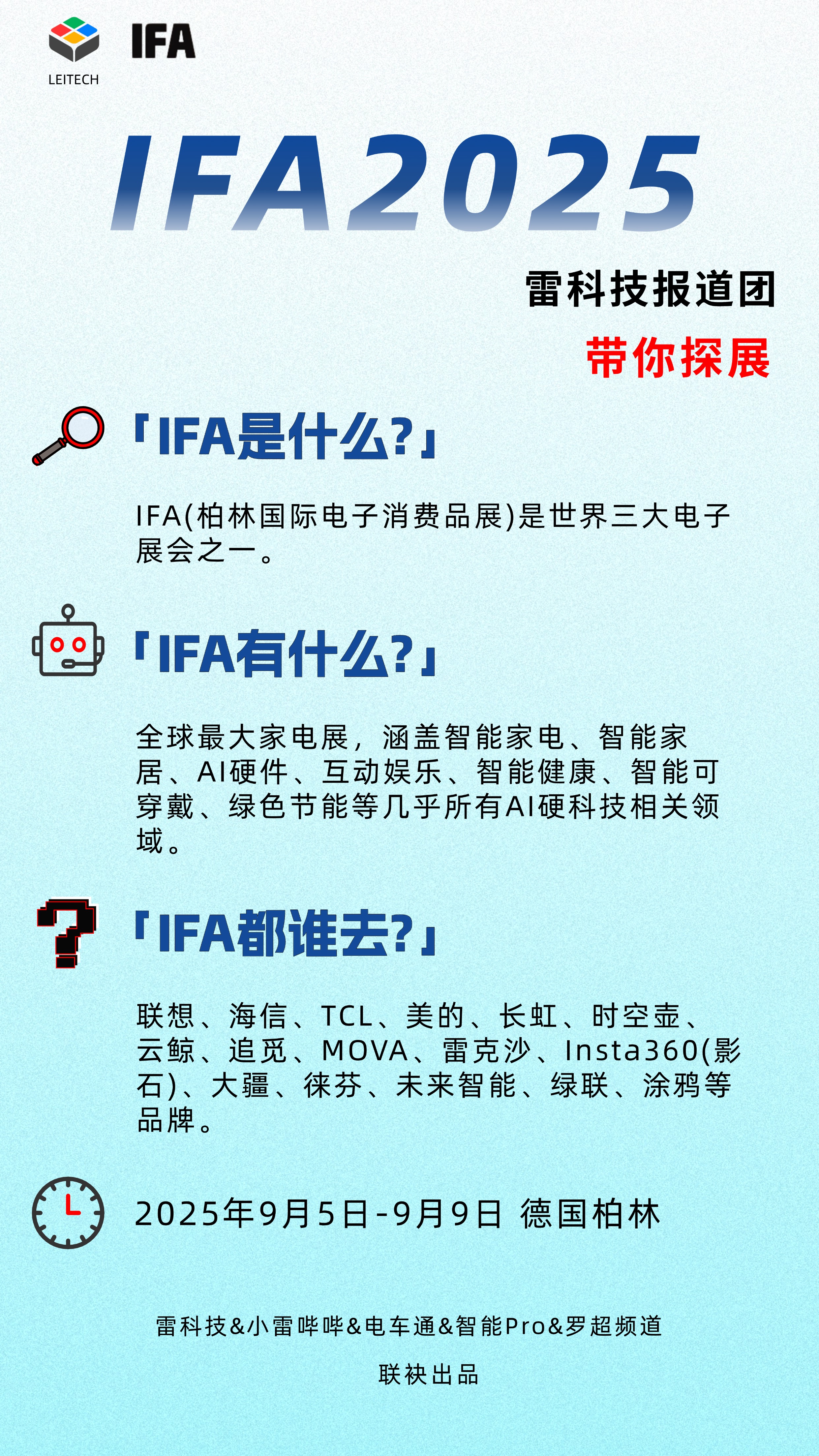

9月5日-9日,世界最大家电与消费电子展IFA2025在柏林盛大开幕。

联想、海信、TCL、美的、长虹、海尔、时空壶、未来智能、安克、绿联、云鲸、追觅、MOVA、添可、影石Insta360、大疆、万得厨、涂鸦、徕芬、影目、Rokid等中国科技巨头云集柏林,向世界呈现中国AI硬科技的统治力。

雷科技IFA2025报道团即将飞赴现场探展,展开全程追踪报道,敬请关注!

雷科技

雷科技