你听说过儿童厨具吗?

近年来,我国特别强调实施素质教育,除了全面推行中小学减负的教育变革,教育部更是印发了《义务教育课程方案》,将劳动从原来的综合实践活动课程中完全独立出来。

提起儿童厨具,我想大部分读者的第一反应还是孩童时期那种塑料锅铲、黏土食材吧。

但是对于今天的孩子们来说,儿童厨具就意味着真正的厨具,除了尺寸相对较小以外,是包含了真锅、真刀、真炉灶,是能让孩子煎炒烹炸,把饭菜做熟的实用厨具。

随手打开抖音,只见一个小孩端坐在小桌边上,桌上还摆着油盐酱醋调味料。

插上电源,按下开关,一个小巧的电磁炉开始工作,放上一个袖珍版的炒锅,然后倒油、热锅、打鹌鹑蛋,不一会儿,一个袖珍版的煎蛋就做好了,炒饭、煮面,也是信手拈来。

(图源:抖音)

这并不是什么迷你厨房的布景,而是几岁孩子真实的玩具场景。

无独有偶,在某社交平台上,关于“儿童厨具”的笔记有291万篇,各路带货主播们化身“童话镇镇长”,用“每个孩子都该有的成长仪式感”“培养生活技能从3岁开始”等话术,将儿童厨具包装成“人生第一套厨具”。

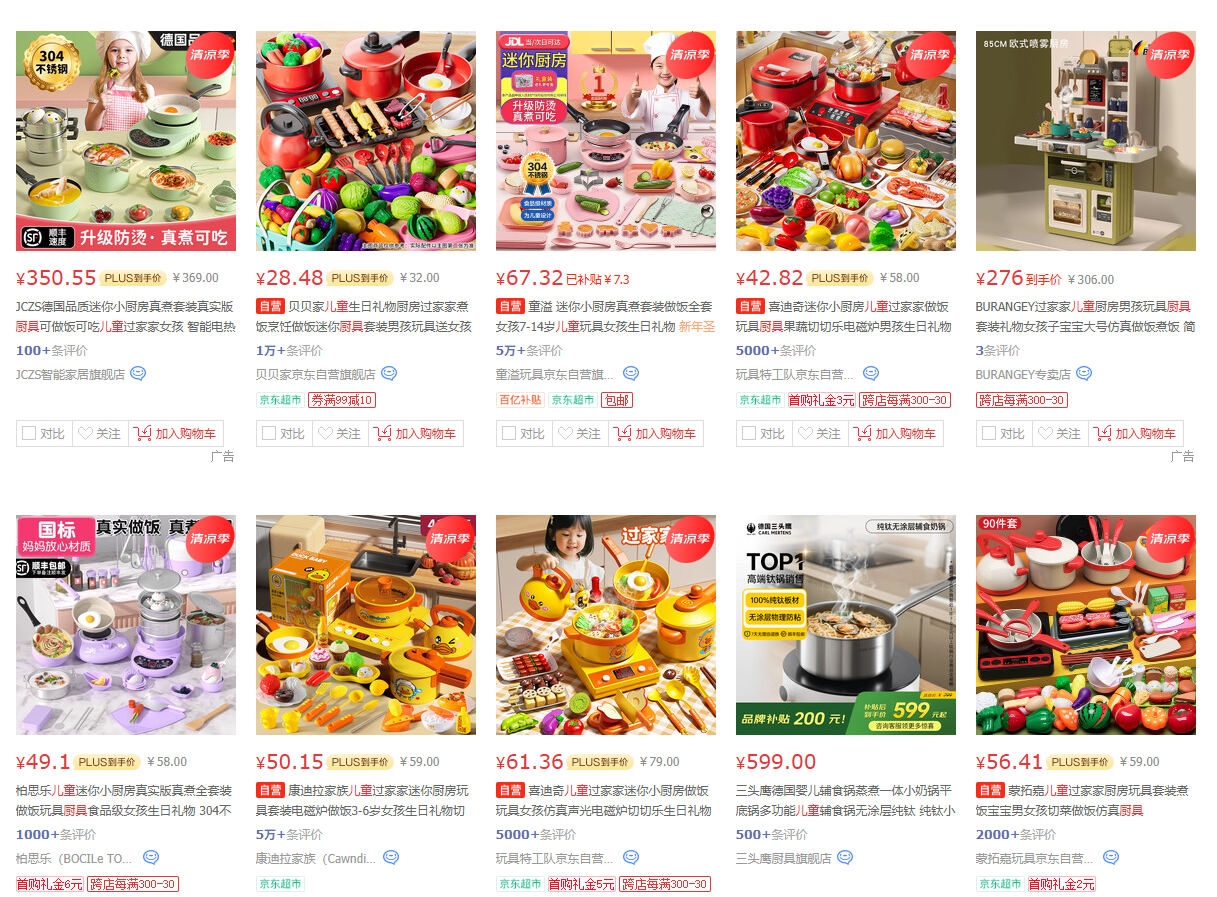

根据小雷在主流电商平台上的观察,目前市面上已有大量商家正在销售此类产品,产品类型从电热炉、电饭煲、明火炉(酒精灯),到平底锅、奶锅、汤锅、蒸屉、电饭煲、菜板、小刀、锅铲、打蛋器、饺子器、擀面杖等一应俱全,因套餐选择不同搭配也会有所不同,价格在50~350元不等。

(图源:京东)

更夸张的,甚至还有儿童爆米花机这种东西,功率高达1100W。

(图源:京东)

从电商平台提供的数据来看,这种儿童厨具的市场空间确实很大。

家长们对寓教于乐的追求,让不少商家的爆款产品月销量超万件,甚至要比很多玩具厂商/厨具厂商此前主力生产的正经产品销量高得多,这也让部分厂商毅然决然地走上了不务正业的发展道路。

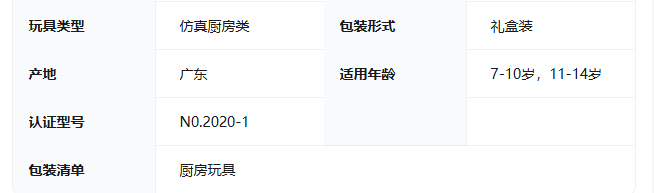

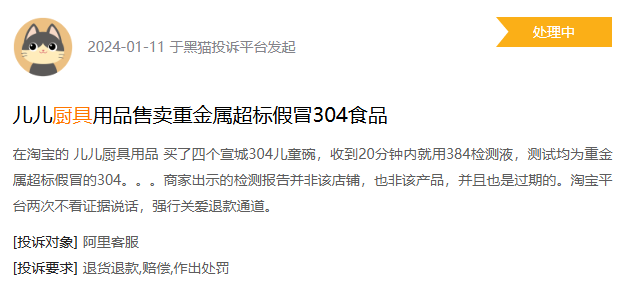

只要你稍微点开商品详情和用户评论,就能发现其中的“猫腻”。

至于评论区,更是呈现出冰火两重天的割裂景象。

(图源:京东)

(图源:京东)

甚至有家长表示,出于对安全的担忧,“买回来并没有插电使用过”。

这看似矛盾的消费体验背后,恰恰暴露了儿童厨具市场的核心症结:它游走在玩具、厨具和家电的模糊地带,享受着“素质教育”带来的市场红利,却不愿承担相应的安全责任。

儿童厨具隐患巨大

有的读者可能会感到奇怪,这些儿童厨具到底都有哪些违规的地方?

在这里,我们可以结合江苏省消保委发布的《儿童“真煮”厨具比较试验分析报告》进行一些分析。

首先是“电器安全”。

为了保护儿童,国家强制标准GB 19865对“玩具安全”有明确规定,玩具的额定电压不应超过24V,然而江苏省消保委发布的报告显示,抽检的7批次通过电磁炉加热的样品中,无一例外,全部使用220V的家庭额定电压。

(图源:京东)

这意味着,这些被冠以“玩具”之名的厨具,本质上就是毫无安全保障的迷你家电。

更可怕的是,因为生产这类产品的厂商普遍为小型玩具厂,这些小型电磁炉基本是不存在过热保护机制的,其中4批次产品的电器性能指标,连最基础的家用电器安全标准(GB 4706系列)都无法满足,长时间使用极易导致电线过热熔化,引发短路、火灾,甚至触电风险。

其次是“材料安全”。

“能熟”,是很多儿童厨具的核心卖点,但食物安全,从来不只关乎“做熟”,更关乎“能不能让孩子们放心吃”。

(图源:京东)

当小雷在网上向商家询问这个问题时,客服人员曾表示:“产品均采用食品级材质,蒸煮后是可以食用的”,但是店家却无法提供任何检测报告或合格证明,这些产品有很大可能是不符合《食品接触材料及制品通用安全要求》的。

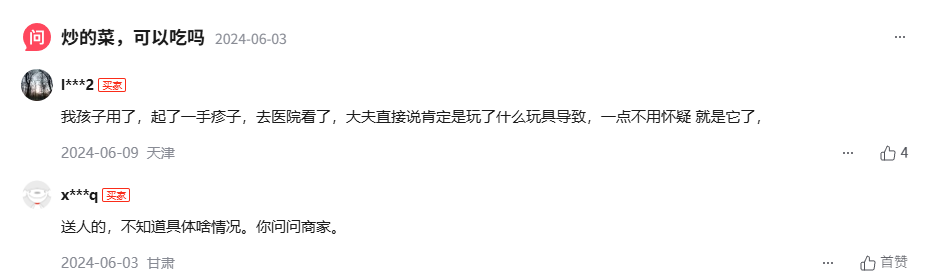

事实上,报告显示也是如此。在江苏省消保委抽检的10批次样品中,有3批次样品存在重金属迁移量超标的问题,其中,一款不锈钢小锅的铬迁移量,竟然超过了国家标准限值的近4倍!

(图源:黑猫投诉)

难怪在某知名投诉网站里,孩子吃完身体不适能够成为家长投诉的常见理由了。

安全才是孩子的“第一道菜”

作为90后,小雷自然也经历过童年的“烹饪启蒙”。

我现在还记得,自己是怎么在母亲的指导下,小心翼翼地学着打一个鸡蛋,那时的工具就是家里的正常厨具,而安全保障,则来自家长寸步不离的守护和手把手的教导。

最后,则是家长们的耐心陪护。即便拥有了最安全的厨具,水、火、电、油这些元素本身的危险性也依然存在,家长们应该在孩子操作的过程中加倍耐心,带着孩子熟悉使用方法,教他们如何掌握好安全距离,这样才能让他们在安全的、充满关爱的环境中学习新技能。

让孩子学习一项技能当然是件好事,但是为此而受伤那就大可不必了。

雷科技

雷科技