吃喝拉撒睡……睡觉,无疑是人生大事,人类从来没有停止探索“如何让自己睡得更好”这件事。不过,现代人睡眠质量更差了也是常识。前段时间中国睡眠研究会发布了《2025年中国睡眠健康调查报告》,报告中提到:我国18岁以上的人群里,有48.5%存在睡眠困扰问题。

睡不好几乎成为一个“常见”问题,而在睡眠过程中,枕头的重要性不言而喻,作为一个“睡觉爱好者”,我最近几年也是尝试了十几种不同枕头,从传统的乳胶枕和羽绒枕,再到软管枕、TPE枕和多层结构记忆绵枕,确实都带给了我不一样的体验。

图源:雷科技

在小雷看来,乳胶枕的支撑力强,却很难兼顾侧睡和平睡的需求,羽绒枕平睡完美,但是侧睡又压手,多层结构记忆棉枕综合体验最佳,但是也仍然总感觉差了点什么。为了找到更适合的枕头,618期间我在淘宝和京东搜了不少产品,然后发现一个新的品类——智能枕。看来在材料上卷到头的家居用品厂商们,终于要开始挑战新的领域了。智能枕会像智能手机取代功能手机一样全面普及吗?以下是我的思考(注:本文不含任何形式的恰饭内容。)

智能枕到底“智能”在哪里?

当然,智能枕的概念前几年就有了,只不过当时的智能枕主要是将心率检测等模块塞进枕头里,并且提供“止鼾”功能。具体来说就是检测到打鼾就开始震动枕头,促使你翻身或改变头部位置,如果你睡眠较浅,直接被震醒也是有可能的(醒了自然也就不打鼾了)。

不过,当我深入了解一下智能枕头后,发现短短一年时间里,这个市场的变化速度比我预想的要快很多,功能也已经变得相当丰富。

我想先提一个问题:“你们觉得智能枕头都会有哪些功能?”对于这个问题,可能不少人第一时间想到的就是智能音乐助眠,还有就是上面提到的睡眠状态记录。从我搜索到的产品来看,这个猜测并没有错,通过在枕头里植入心率检测带等传感器,可以即时记录用户的睡眠状态。

图源:雷科技

此外,部分智能枕还会植入小型音响,用来播放助眠音乐如白噪音等,也可以作为闹钟使用,在早晨把你从睡梦中唤醒。有意思的是,打鼾干预功能也是闹钟功能的一部分,可以单独设置闹钟的震动力度,“无声”地将你从睡梦中唤醒,非常适合夫妻同床但其中一个人要早起的情况。

这类智能枕头可以说是目前最普遍的形态,好几个传统家居品牌都在做,比如8H、米家(众筹),此外也有一些新品牌入场,如SKG。因为设计简单且功能成熟,所以也是目前竞争比较激烈的赛道。

不过,这类智能枕也有一个问题,那就是可替代性太高了,除了“无声唤醒”比较难找到替代品外,助眠音乐、睡眠监控等功能都可以轻松找到替代品,而且是智能IoT市场的“老前辈”——智能音响、智能手环/表。

所以这类智能枕只能打动部分用户,比如不喜欢睡觉时戴手表/手环的朋友。而且也因为可替代性强的原因,这类枕头也难以卖出高价,8H的智能枕就只要三百多。考虑到同类型的乳胶枕价格也要接近200元,溢价还不到100%,甚至还不够买个小米手环的。

因此,不少智能家居品牌就将目光投向另一个群体——颈椎病患者。根据Global Burden of Disease的统计数据,截止至2021年中国已经有4837.74万的颈椎不适患者,按报告的数据增长趋势计算,2026年的颈椎不适患者将接近5300万,数量相当可观。

不难发现,近年来不少家居品牌都将枕头产品与颈椎承托等需求联系在一起,并且价格往往比同样材质的传统枕头贵50%以上,将颈椎调理的需求与智能枕结合自然就成为行业的新风向标。

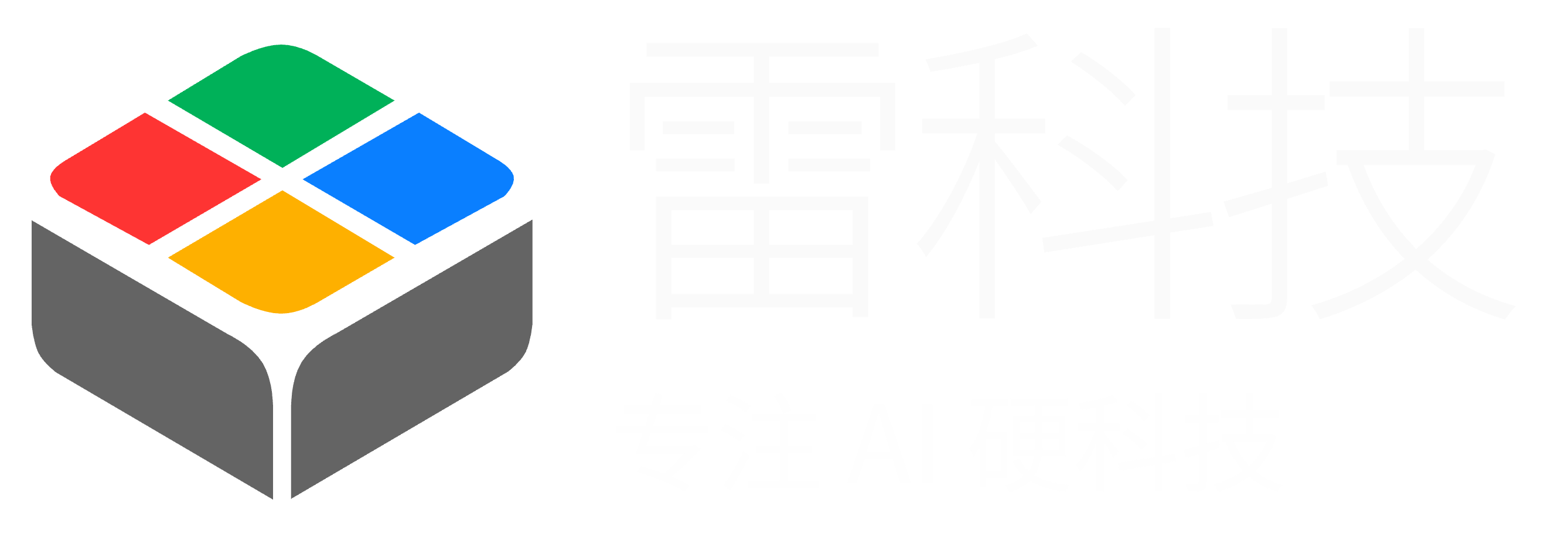

根据雷科技的观察,除了8H等品牌在布局这个赛道外,也有不少新兴品牌直接入局,将此类智能枕作为品牌核心产品推广。比如某智能家居品牌就推出了一款标价1699元的智能枕头,号称可以在睡前为你进行颈椎拉伸,并且支持8~12cm的自由高度调节。

图源:淘宝

虽然这些功能看起来很玄乎,其实核心模块就是一个自充气囊,通过隐藏进气口和静音气泵,搭配传感器就可以实现对气囊高度的精确操控,利用气囊高度的变化就可以模拟抬升效果,对颈椎施加向上的升力来达到拉伸的效果。

在这个基础上,部分品牌则更进一步,通过内置高精度传感器来检测用户的睡姿,然后自动调节高度。简单来说,就是在侧睡时增加枕头高度,减少对手臂和肩膀的压迫,而在正睡时则降低枕头高度,避免头部过高导致颈椎不适。

图源:淘宝

以前,类似的需求只能通过蝶形枕等异型枕头来满足,而且还要求睡姿变化不大,否则就可能在侧睡时滑落到正睡区,一觉醒来半个手都麻了。正是瞄准这类用户群体,这种可智能调节高度的枕头其实有着不错的销量,雷科技在淘宝查询到一款标价1699元(怎么也是1699)的自动高度调节智能枕,销量已经超过5000个。

从简单的睡眠监测到自适应智能枕,不难发现智能枕正在针对用户的需求逐渐细化产品功能,与所有新生市场一样,厂商都在一次次的试错中,找出更契合用户需求的功能和设计。

智能枕会成为下一个风口吗?

就像每一个刚起步的市场一样,智能枕市场也非常混乱,主要体现在产品价格和质量高低不一,用户甄别产品困难,就拿我前面提到的两款智能枕来说,两款的售价都是1699元,但是功能上却有着很大区别。

其中一款虽然支持app、按钮等多种调整方式,但是均需要使用者手动调整,后者则是在前者基础上支持睡姿检测+自动调节,而且可调节的高度也从8~12cm变成5~15cm,即使是不懂智能家居行业的朋友,也可以轻松辨认出两者之间的技术差距,然而在淘宝上两款产品的售价都是1699元。

在淘宝搜索“智能枕”后,很容易就会发现产品价格跨度极大,而且不少价格相差数倍的产品功能几乎是一模一样的。比如云触智能的一款智能牵引枕,其售价最低仅为三百多元,体验与某品牌的1699元版本几乎一致。

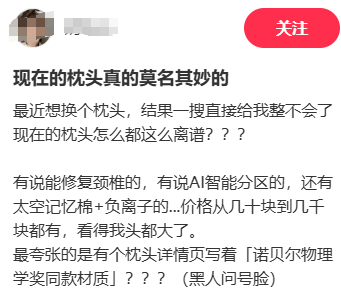

作为一个大牌尚未入局的市场,前期的混乱也催生了用户的不信任,比如有的网友看到智能枕的各种描述,直接给自己大脑干“宕机”了。老实说,即使是小雷也看得莫名其妙,只能按功能把这些吹得天花乱坠的智能枕,简单归纳成不同的类型。

图源:小红书

为了实际体验一下智能枕,我也是买了一个支持自动升降的智能枕,在试睡了一晚后,我的评价是“有点意思,但不值这个价”。首先就自动升降的功能来说确实效果不错,可以根据我的睡觉姿势自动调节,但是整个体验与我之前买的另一款通过特殊结构设计来提供自动高度调节功能的枕头差不多,而后者价格只要不到300元。

图源:雷科技

从产品体验的角度,智能枕显然有不少的开发空间,细分化趋势可以说是当下的无奈之举,后续应该会出现拥抱多功能的智能枕产品。不过,枕头本身的使用场景也限制了它的设计宽容度,比如供电、硬件等模块的运行安全问题,还有在塞入一堆零件后,如何保证枕头本身的舒适度等。

图源:雷科技

枕头作为每个人的必需品,背后的市场规模非常可观,曾经有一段时间,去泰国等东南亚国家旅游时,几百上千的乳胶枕几乎成为必买商品,可见在“睡觉”这个需求上,愿意多花钱、花大钱的群体并不少。

其实不仅仅是智能枕,整个智能睡眠市场近年来也在快速扩张,从智能床垫到辅助入睡仪等各种智能化设备开始如“雨后春笋”般冒出来,在填补了智能家居市场空白的同时也让消费者感到犹豫:这些智能睡眠产品,真的有用吗?

答案无疑是肯定的,虽然现阶段市场和产品都处于混乱状态,但是智能化无疑是正确的趋势,因为智能化寝具正在让睡眠从“人去适应寝具”变成“寝具去适应人”,将从根本上改变一个品类体验。而且,米家、鸿蒙智家等生态都在陆续接入智能睡眠市场,这也让整个智能睡眠市场拥有了更多尚未挖掘的潜在用户。

至少,那些为了能够睡得更香的年轻人们,是真的愿意花这个钱的(比如我)。

雷科技

雷科技