2024 年 9 月,独立后的 HMD 发布了其首款模块化设计智能手机——HMD Fusion。不同于传统的模块化手机,HMD Fusion 的「模块化」体现在其后盖上——这款手机可以根据用户喜好,轻松更换不同设计、功能的后盖:轻薄、无线充电、户外防护等款式可以自由选择。只不过因手机的性能实在太差,HMD Fusion 的销量并不出色。

不过就是这么一台手机,居然也要出续作了。

图片来源:HMD Meme

根据 HMD Meme 曝光的信息,Fusion 2 将延续前代的模块化设计理念,支持用户自由更换相机模组、电池、后盖和部分接口模块。根据 HMD 的说法,品牌希望通过这种设计,让用户不必因为一个坏电池或老化的镜头就整机更换,从而延长设备寿命、减少电子垃圾。

但问题是,在智能手机产业链高度封闭、成本压力巨大的 2025 年,HMD 的这次尝试真能让模块化手机「重获新生」吗?

模块化手机的前世今生

虽然说模块化手机在近几年已经不怎么提了,但对智能手机发展有一定了解的朋友,应该都对「模块化手机」这一存在了超过 20 年的概念有印象。从现在智能手机时代开始算,模块化手机这一概念最早出现在 2013 年。

当时智能手机产业仍处于高速增长期,而谷歌提出了「Project Ara」——打造一个可以 DIY 的手机硬件生态系统,让智能手机像 PC 一样自由更换部件;处理器、相机、电池、屏幕都可以通过模块插槽组合;就像拼积木一样,任何人都能用极低的「学习成本」打造一款适合自己的手机。

图片来源:Project Ara

尽管 Project Ara 只是一个「概念产品」,但这套全新的手机模块理念却激发了 Moto、LG 等国际大厂的创意,可以自由更换电池功能模块和后盖模块的 LG G5、Moto Z 手机也纷纷面世。

然而,惨淡的销量很快就给品牌和整个模块化理念泼了冷水:LG G5 的「可换下巴」在第二年就被放弃,Moto Z 的模块生态也在短短两年内失去更新,Project Ara 更是无疾而终。模块化手机的理想,最终被市场抛弃。

其实从市场的角度看,Project Ara 这种高度自定义的模块化手机,市场遇冷的原因其实并不复杂:

首先,模块化手机并未像设想的那样,让用户可以根据自己的需求打造「低成本手机」:模块化设计意味着更多接口、更多结构复杂度,也意味着更高的生产与维护成本。高端旗舰手机有模块化的溢价空间,但这类手机本身就走的「大而全」的硬件路线,用不上 Project Ara 的模块设计。中端和入门手机可能有「自定义」的用户需求,但其售价却无法支撑模块化带来的溢价。

图片来源:Moto

用一句话来说——用得起模块化的手机用不上模块化,用得上模块化的手机用不起模块化。

即使品牌想办法解决了售价的问题,模块化手机耐用性、配件生态等问题同样需要品牌花费大力气解决。在安卓厂商卷配置、卷价格的时代,模块化的理想显得过于遥远。

那为什么在 20 年后的今天,模块化手机的理念又「死灰复燃」了呢?在雷科技看来,模块化手机的「限时返场」,其实和近几年欧洲、美国市场独特的「环保」「可维修」概念有关。

可维修性,吸引不了多少人

自 2020 起,「可维修」「可持续」「ESG」等概念成为了全球科技行业新宠。在欧盟推动电子设备可维修法案后,越来越多品牌开始重视设备的可维护性——从苹果的自助维修计划,到三星提供的易更换电池设计,整个消费电子行业都在「可维修性」的路上你追我赶。

图片来源:HMD

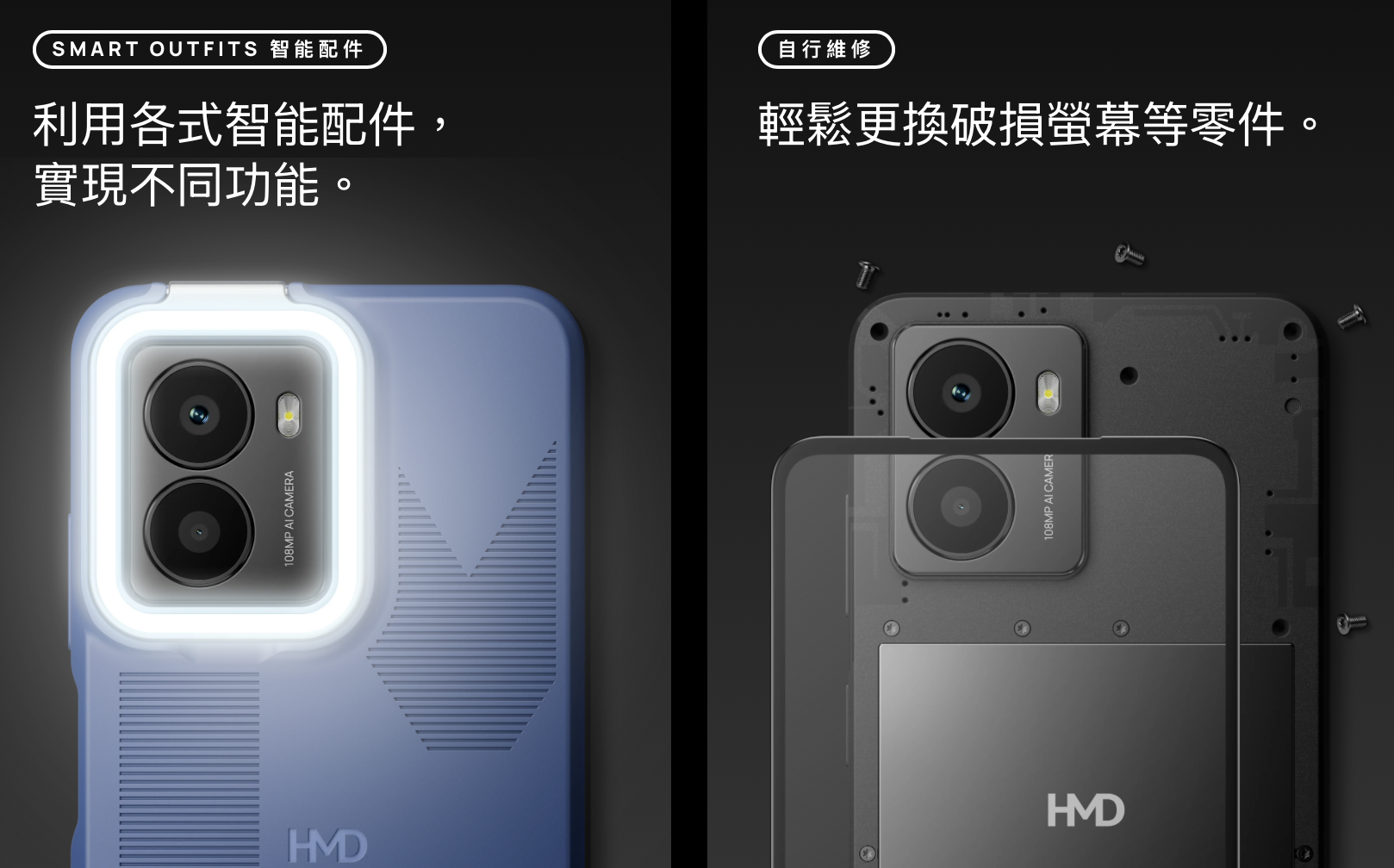

而今天的主角 HMD Fusion ,正是在这种背景下诞生的特殊时代产物。与当年的模块化手机不同,Fusion 系列从未将模块化的目标放在「DIY 性能升级」或「个性化拼装」上,而是回归更实际的目标——降低手机维修门槛,延长设备寿命。

在 HMD 的规划中,Fusion 系列(包括未来的 Fusion 2)的核心卖点是「可替换模组」。长期使用后电池老化?打开后盖、更换新电池模块即可;摄像头被演唱会的激光打坏?屏幕不小心摔裂?从售后渠道买来配件,自己动手就能更换。

我知道,对国内用户来说,自己动手修手机可能没有什么吸引力。但对欧洲、北美等高人力成本、低工作效率的市场来说,能自己在家里修手机,无论时间还是效率都比售后送修更为优秀。

带入欧洲市场用户的视角,雷科技认为 Fusion 2 这种以「可维修性」为卖点的模块化方向其实并没有错。但从手机发展「一体化」「集成化」的大方向看,要让「可维修」真正成为卖点,并非只靠拆卸方便那么简单。

图片来源:Apple

智能手机经过十多年的演化,内部结构已极度复杂,iPhone Air 等手机为了保证集成度,甚至连实体 SIM 开口都取消了。如何在不牺牲防水、防尘、厚度和稳定性的前提下,如何让非专业用户安全地更换模块,也是 Fusion 2 面临的最大技术挑战。

对主流厂商而言,模组接口带来的厚度、散热、稳定性问题是模块化改变背后无法回避的现实。要在一台 8mm 厚、IP68 防水、无线充电的旗舰手机上实现模块化更换,目前仍几乎不可能。

更何况智能手机领域从来没有成功培养过用户的「模块化」使用习惯。即使为了维修,对主流手机品牌和绝大多数人来说,「以换代修」早已成为了优秀售后服务体验的一部分。哪怕 HMD 真的实现了模块化维修的理想,也很难保证市场会为此买单。

图片来源:Fairphone

也正因如此,雷科技并不认为「模块化手机」的概念可以真正意义上打开市场。哪怕是 Fairphone 这样来自欧洲本土、专注环保的品牌,年销量也难以突破 20 万台,更不用说亚洲市场了。

市场不需要模块化手机

顺着这个角度看,模块化手机无法大规模铺开,其根本原因并不是「技术」限制,而是市场认可度。

如果不是欧洲积极推进手机「可维修性」,用户「自己动手修手机」的热情根本不足以支持一个细分市场的诞生。对大多数人来说,手机是一个「即插即用」的生活工具,而不是一台需要维护的电子设备。哪怕手机维修变得再简单,也不会改变人们「坏了就修」的消费习惯。毕竟在大多数市场,找到一个修手机的店铺都不难。

更不用说近几年智能手机的发展方向早已和模块化理念背道而驰:更薄的机身、更紧凑的空间、更强的防水性能,这些特性都与「可拆可换」相冲突。模块化在理论上代表自由,但现实中却代表着更差的综合体验。

图片来源:雷科技

不可否认的是,HMD Fusion 2 的出现为手机行业提出了一个「新的方向」,但理想是理想,现实是现实。可以肯定的是,模块化手机不会重回主舞台——vivo、小米、OPPO 等品牌早已开发出了一套全新的「模块化方案」,以可拆卸配件方式,在不影响手机基础使用体验的前提下,用增倍镜、磁吸镜头、补光灯等配件丰富了手机的影像玩法。

或者更直白地说,HMD Fusion 也许还需要「模块化手机」这个概念来制造话题;但 HMD 也好、模块化手机也好,用户早就不在意了。

雷科技

雷科技