在开始之前,我想先问大家一个简单的问题:

你还记得自己装过的第一个浏览器吗?

虽然现在说出来感觉有些羞耻,但在我被IE浏览器困扰的那些年,我确实有过一段长期使用360浏览器的时间,主要是当时没什么机会接触到国外浏览器,自带一身插件,还能同步书签的360浏览器就成了挺方便的平替。

上了大学之后,小雷才在舍友们的安利之下,陆陆续续接触了火狐浏览器、Chorme浏览器等一系列应用,现在最常用的则是Windows自带的Microsoft Edge浏览器,毕竟能够拥有一个可用的自带浏览器,这种事情在我小的时候根本就是不敢想象的。

就这样,火狐浏览器在我的生命长河里匆匆地接触,然后匆匆地离去,成为了记忆里的一个注脚。

谁能想到,这才几年不关注,结果一关注就是个爆点新闻。

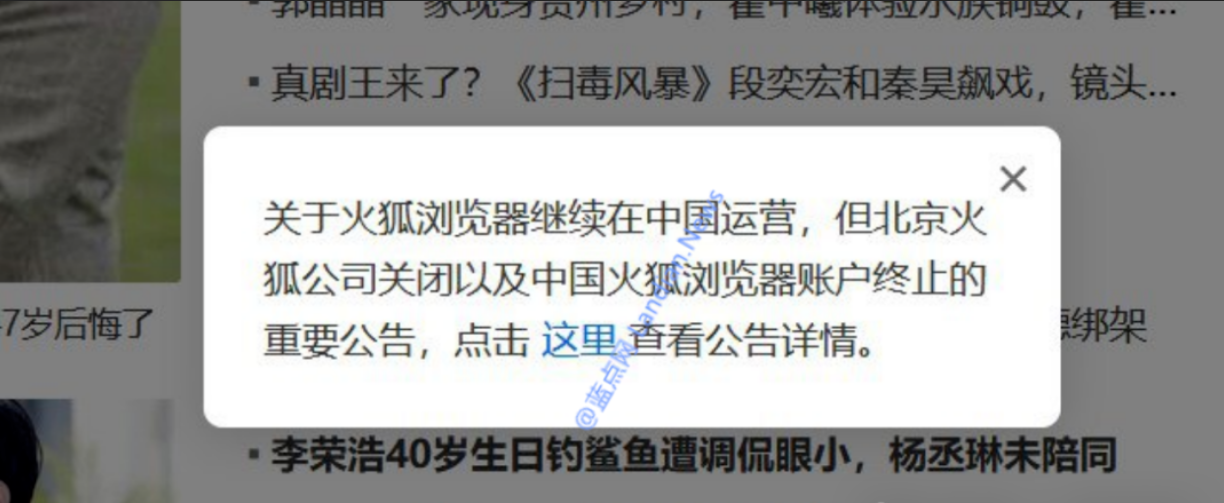

7月16日,据多位微博网友反馈,他们在偶然打开火狐论坛时,收到了“北京火狐公司关闭”的弹窗公告,猜测火狐浏览器可能关闭其在中国运营的公司,并终止所有中国区用户账号的服务。

(图源:微博)

在不少念旧的网友眼中,火狐浏览器的衰落代表着一段青春回忆的结束。

但是在我看来,火狐见证了一个行业的启蒙和兴衰。在火狐浏览器叱咤风云的这些年里,它自己就完整地演绎了无数网络浏览器的宿命:诞生,兴起,登上挑战者的王座,却又心有不甘地走下神坛,最终慢慢消失在人们的视野当中。

趁这机会呢,小雷打算和大伙聊聊,火狐浏览器是怎么把自己给整凉的,在不远的未来,我们的浏览器到底会往什么方向发展。

火狐浏览器,也曾风头无两

在浏览器行业,火狐曾经有着光辉的历史。

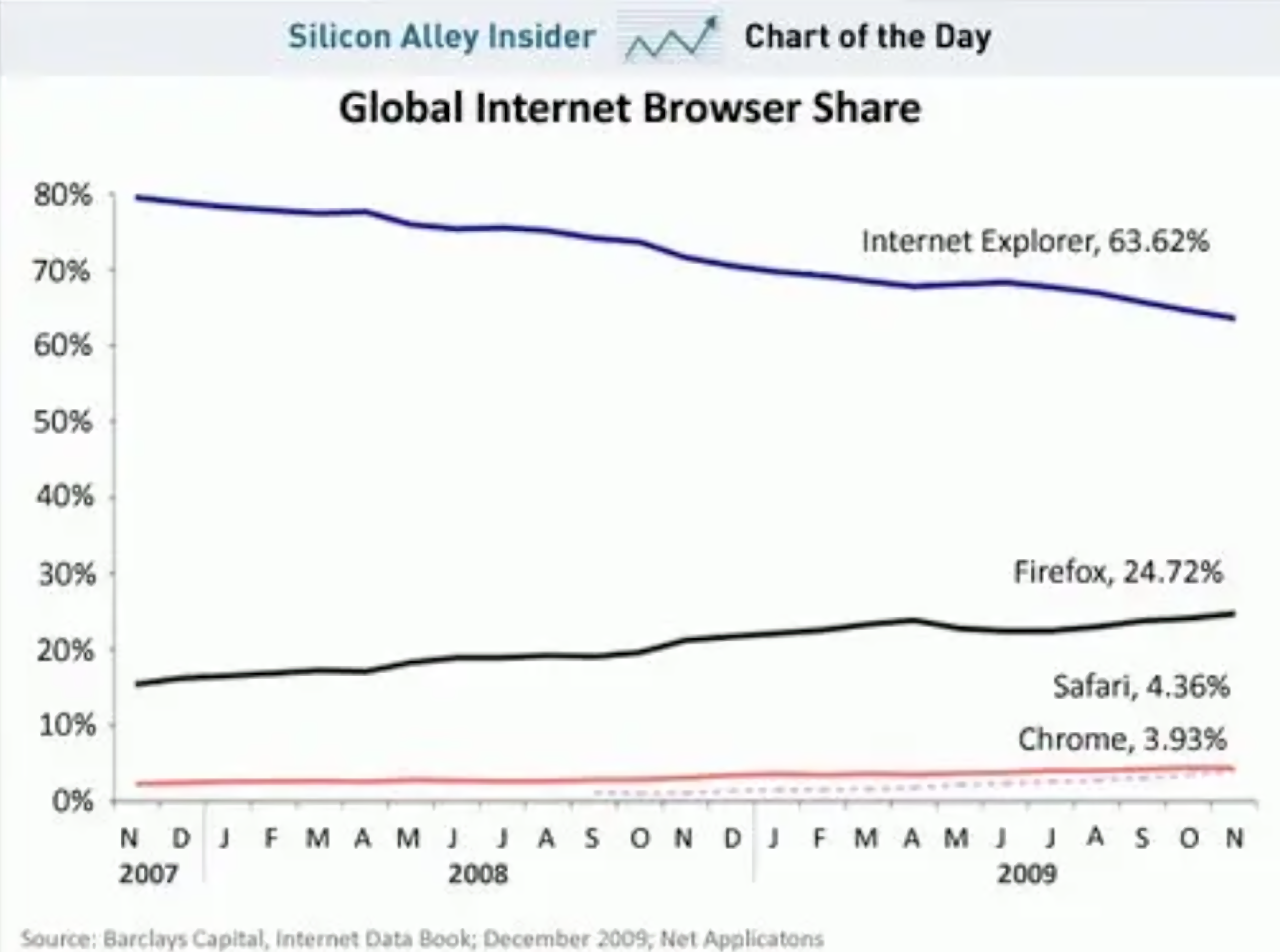

(图源:Silicon Alley Insider)

![]()

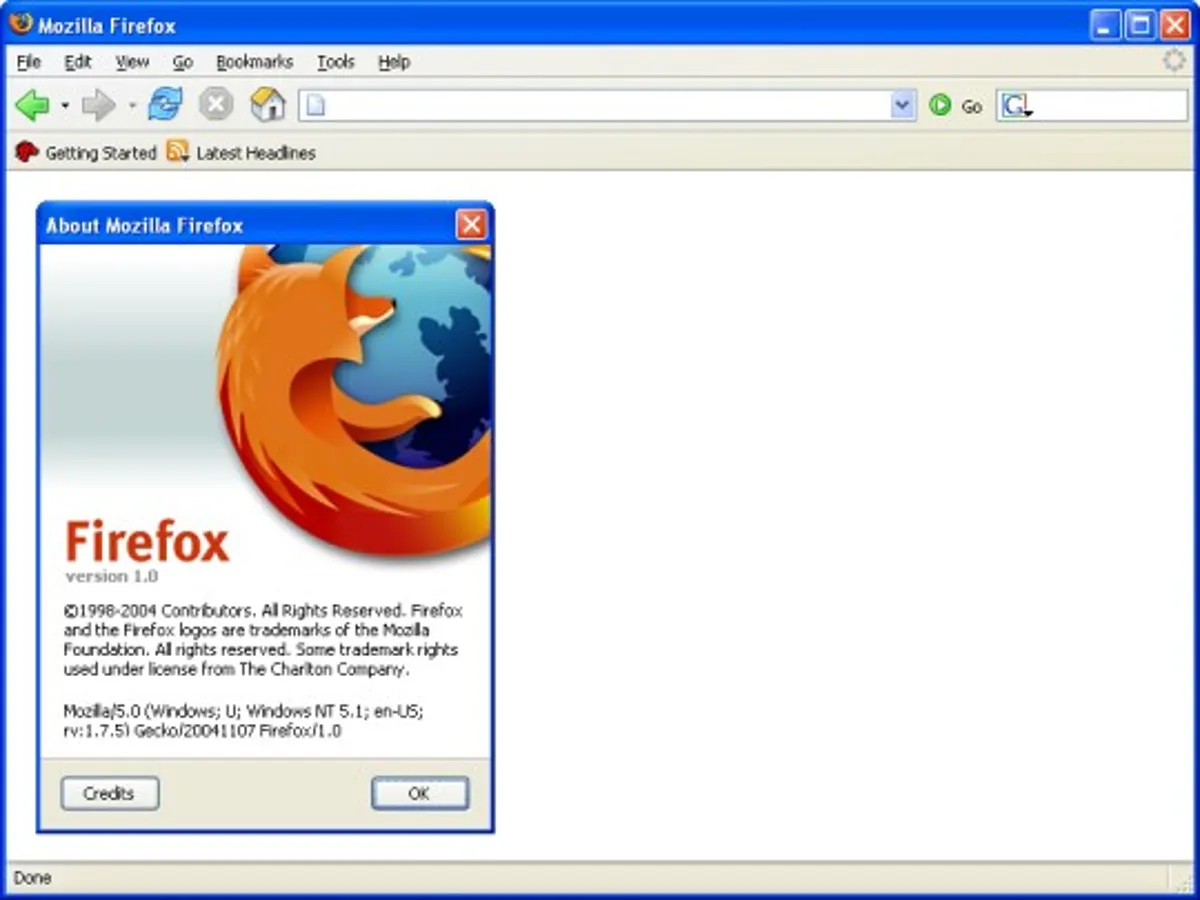

2004年,Mozilla基金会正式发布Firefox 1.0,希望将开放源代码的理念与普通用户的上网体验相结合。

在当时的网友看来,火狐浏览器就像是一个“异类”:

它是一个高度整合的强大平台:无需切换应用,影音视频和PDF文档就能直接在标签页中打开;借助革命性的Firebug,网页调试和脚本修改变得前所未有的直观;甚至连网络抓包这样的专业功能也唾手可得。

而承载这一切强大功能的安装包,竟然还不到200MB。

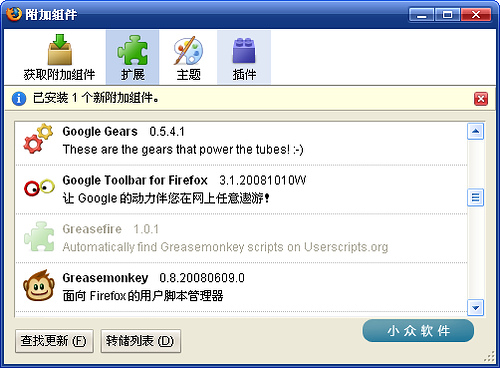

不仅如此,火狐浏览器还支持自定义的附加组件,用户可以通过安装附加组件来新增或修改Firefox的功能。

用户可以从官方维护的“附加组件”官方网站下载,或是从其他的第三方开发者处取得组件,附加组件的种类更是包罗万象:像鼠标手势、广告拦截、加强的标签页浏览等等。

可以说,在Chrome浏览器出现之前,我们如今最常见的浏览器使用习惯,其实就已经被火狐给定义了。

强敌轮番挑战,输得无可奈何

本来按照正常剧情展开,接下来就是火狐浏览器作为屠龙的英雄,享受胜利的果实,成为新的霸主,接替IE留下的王座,将自己的标准写入行业的基因,直到最终被新入行者颠覆的剧情对吧。

然而,历史的剧本总有意外,一个更年轻、更迅猛的挑战者已经悄然登场,准备改写这个结局。

2008年,谷歌带着技术更先进的Chrome浏览器入场了。

(图源:Chrome)

就像当年火狐挑战IE一样,Chrome的成功同样是一场技术与体验上的降维打击。它不但拥有着谷歌生态的加持,更用沙盒架构让每个标签页独立运行,保证单个页面的崩溃再也不会拖垮整个浏览器,再加上完美复制并改进的拓展程序,这三者的结合,构成了难以匹敌的优势。

狐狸,开始跑不动了。Chrome则借助谷歌强大的生态系统和推广能力,一路高歌猛进,在短短数年内就完成了市场地位的反转。

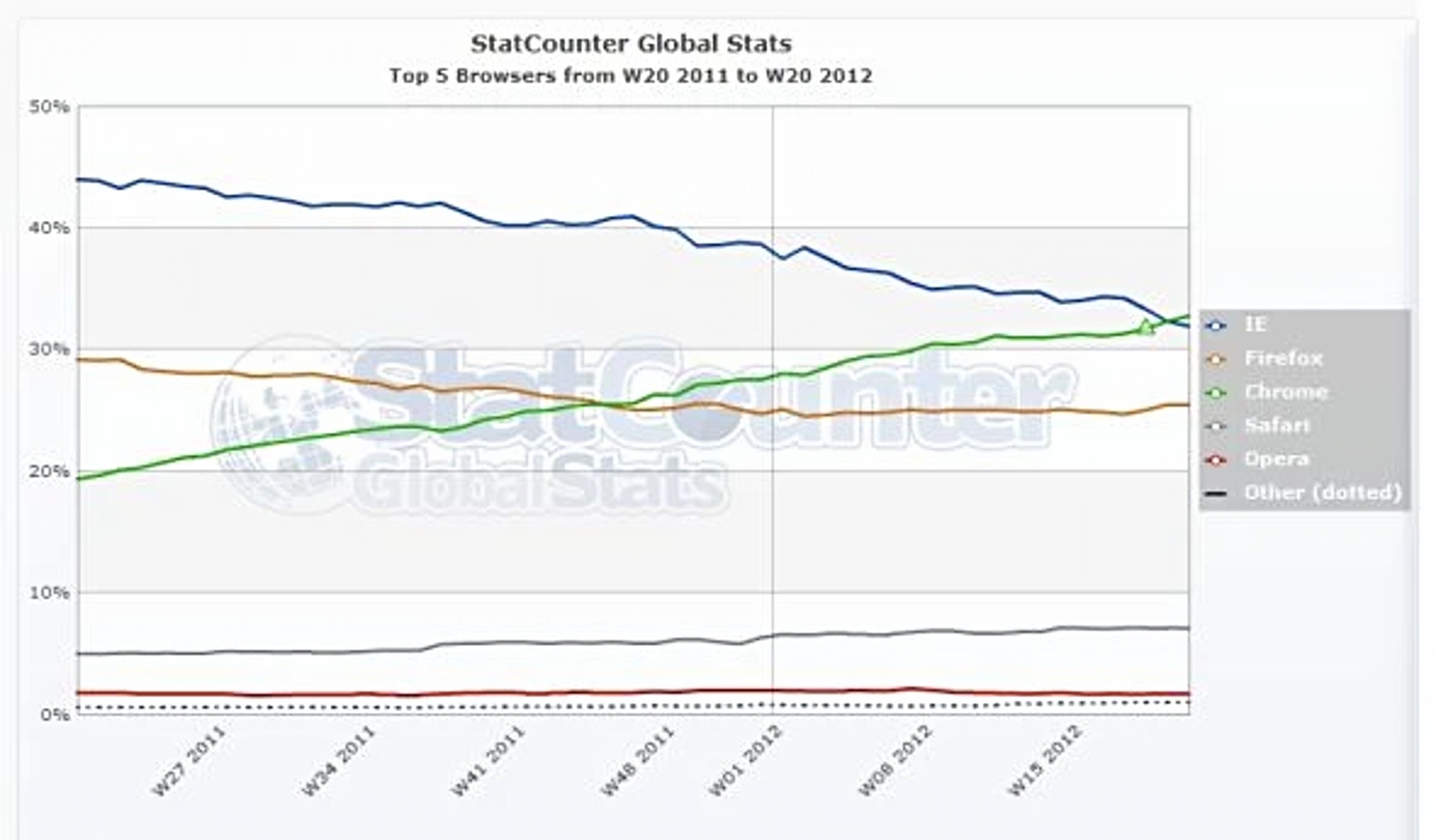

根据数据统计机构Statcounter公布的数据,2012年,Chrome的市场份额首次超越火狐,并从此一骑绝尘,至今仍没有能撼动其地位的敌手。

(图源:Statcounter)

此后,尽管火狐在不断发布更新版本,但仍然在浏览器战场上一败涂地。

特别是2017年升级的量子火狐,因核心经过大幅的调整和优化,导致很多旧版插件无法使用,而该版本的主打卖点居然是可以兼容大部分Chrome的插件,这也导致很多火狐的爱好者转向了Chrome。

而这次所谓的

问题来了,这件事情是真是假?

真相是,Mozilla基金会并非要完全放弃中国市场。即将关闭的,是其在中国的本地化运营实体“北京谋智火狐公司”,以及与该公司绑定的、数据存储在中国的“火狐账号”。这意味着,“中国版特供”火狐将成为历史,用户需要迁移到全球统一的国际版。

(图源:火狐论坛)

对于很多核心粉丝来说,这甚至算是个好消息,因为它意味着可以回归更纯粹的Firefox体验。

但这一举动的背后,是残酷的商业现实:根据Statcounter的数据,2024年火狐在中国PC浏览器市场的份额已不足3%。在如此低迷的市场表现下,维持一个独立的本地运营团队和服务器,早已入不敷出。这并非一次主动的战略收缩,而更像是一次被动的财务止损。

在我看来,火狐(以及Opera等其他第三方浏览器)之所以被用户抛弃,归根结底,是因为它们失去了曾经赖以生存的优势。

习惯的惯性是巨大的,一个工具一旦深度融入了用户的工作流,除非出现一个好上10倍的替代品,否则迁移的动力微乎其微。当Chrome在速度、稳定性和简洁性上都构成优势,并且也建立起了庞大的扩展生态后,用户便再也没有一个足够强的理由去选择火狐了。

AI,会是浏览器的未来吗?

正当火狐这样的老将英雄迟暮,市场格局固化到令人窒息之时,AI的浪潮带来了新的变量。

浏览器,这个互联网时代最古老的入口工具,正成为AI时代的新前沿。

在Perplexity、谷歌与OpenAI暗中角力硅谷版图的同时,一种名为“AI浏览器”的新物种开始涌现,从创业新贵Arc、Dia,到AI搜索公司下场打造的Perplexity Comet、Genspark,再到传闻中OpenAI即将发布的自有浏览器,赛道突然变得无比热闹。

(图源:Perplexity)

而它们的诉求只有一个,那就是要为AI时代重新设计和定义浏览器。

在这些厂商看来,AI需要一个载体来感知鲜活的互联网信息,并执行具体任务。而浏览器,正是我们每天工作和生活面对时间最长的窗口,是天然的最佳载体,也是互联网时代的决定入口。

问题在于,它们的体验究竟如何?

因为会员权益/测试资格限制,小雷我只用过Arc/Dia浏览器,这类产品的核心体验其实就是把AI聊天/AI Agent无缝集成在侧边栏,你可以随时就当前浏览的网页提问、要求总结,甚至跨多个标签页进行综合信息整理,至于翻译、润色、写代码等功能也被做成了可自定义的按钮。

在我看来,这的确解决了以往“复制内容 -> 打开新标签页 -> 访问ChatGPT -> 粘贴内容 -> 等待结果 -> 再复制回来”的繁琐流程,它能让你感觉舒服一些,但本质上和Chrome+AI插件的体验并没有太多区别。

这种程度的改进,显然不足以说服数以亿计的用户抛弃他们用了十年的Chrome。

(图源:谷歌)

更加尴尬的是,这类浏览器的模式本质是“Chrome开源内核+AI API+精心设计的UI”,这是一种聪明的微创新,但没有任何一项是它独有的。就在今年5月,谷歌已经将Gemini的聊天按钮正式集成到了Chrome的右上角,其核心体验与Dia并无二致。微软的Edge与Copilot的整合只会更深。

一旦巨头完成了自家AI在系统层面的集成,这些AI浏览器创业公司的核心卖点将瞬间消失。

雷科技

雷科技